気球実験Sunrise IIIは、2024年7月に成層圏におけるフライト観測を実施しました。今回は、約6.5日間のフライト観測で取得した約200テラバイトという膨大なデータの中から初期成果の一部を紹介します。特筆すべきは、太陽表面で約50kmという今まで分解することができなかった微細な構造を撮像することに初めて成功した点です。また、太陽はサイクル25の極大期を迎えており、Sunrise IIIのフライト観測中も太陽の活動度は非常に高い状態でした。黒点が成長していく様子やダイナミックな活動現象に加え、2回の太陽フレアを観測することにも成功しました。

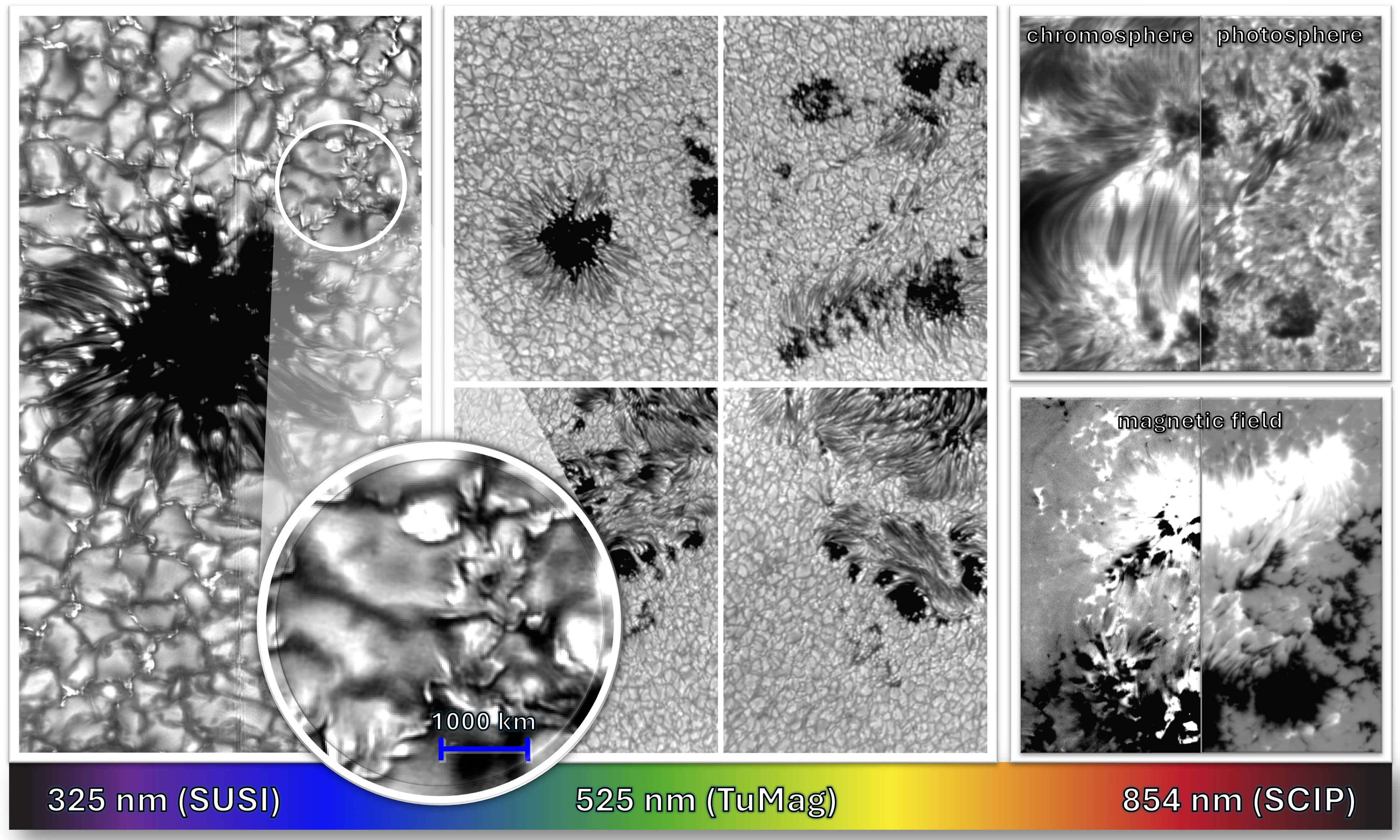

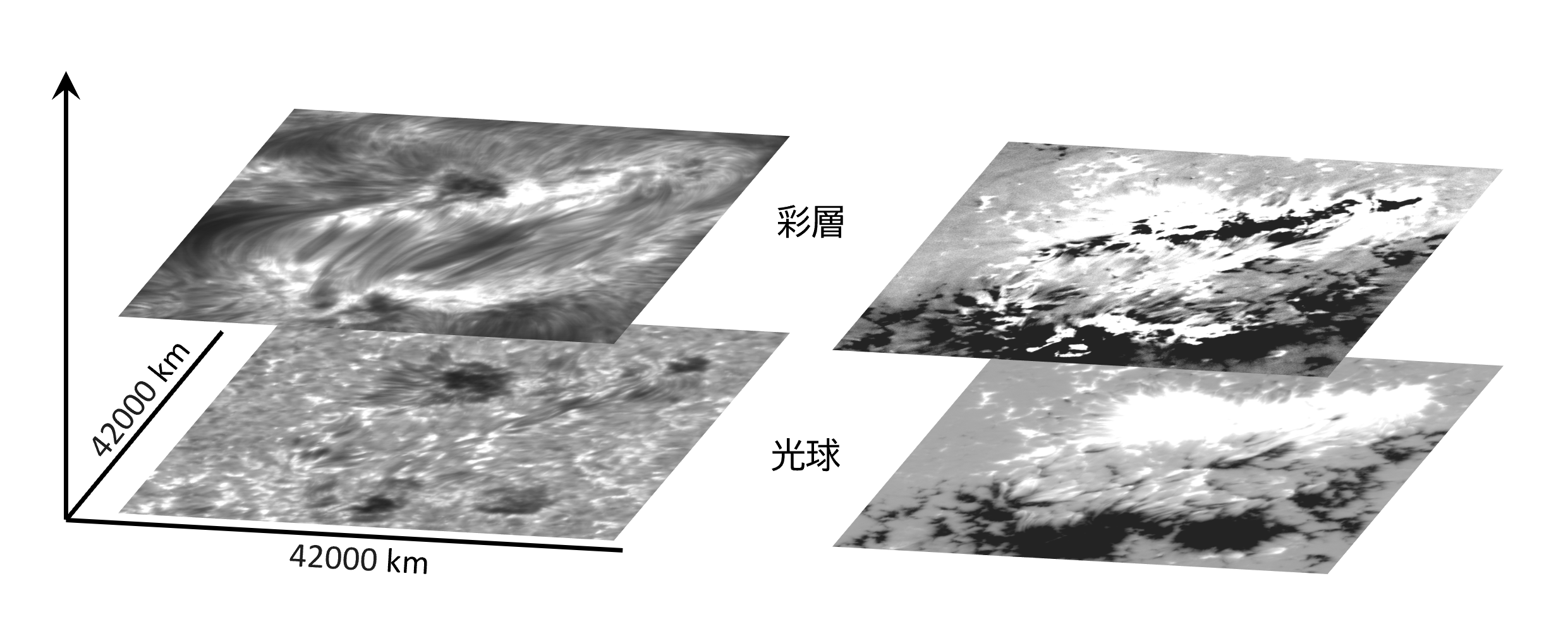

このプロジェクトは国際協力のもと実施され、中でも国立天文台が主導して開発した近赤外線偏光分光装置(SCIP)は、 近赤外線帯における数十本の吸収線を同時観測しました。それぞれの吸収線が異なる太陽大気高度を反映することを利用し、磁場・速度・温度といった物理量の3次元構造を取得することに特徴があります。 SCIPが取得した画像(図1:右)では、 太陽表面(光球)およびその上層大気である彩層を反映する吸収線を用いて, 放射強度(上)および磁場(下)の空間分布が示されています。 正極(白)と負極(黒)の磁場が縦方向に並び, 上空の彩層においては両極性をつなぐ筋状の構造が確認され、微細な3次元構造を鮮明に捉えていることが分かります。また、気球観測の利点を活かして、これらの3次元構造の時間変化を数時間にわたって連続的に観測することに成功しています。

スペインのアマチュア天文家チームが4台のカメラをSunrise IIIのゴンドラに搭載し、離陸から着陸までのフライトの様子を「自撮り」しました。あわせてご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=CKWAjiNBPxo

【関連リンク】

マックスプランク太陽系研究所の記事 https://www.mps.mpg.de/first-solar-images-from-sunrise-iii?c=6775

観測結果およびデータ回収について https://solarwww.mtk.nao.ac.jp/sunrise-scip/news/individual/2024/09/scip-datarecovery.html

【追記】

<Sunrise IIIプロジェクト>

Sunrise-IIIは、マックス・プランク太陽系研究所(Max Planck Institute for Solar System Research:MPS、ドイツ)がミッション全体を主導し、ジョンズ・ホプキンス応用物理学研究所(Johns Hopkins Applied Physics Laboratory:APL、アメリカ)がゴンドラ、国立天文台およびスペインのコンソーシアムが科学観測装置、ライプニッツ太陽物理学研究所(Leibniz Institute for Solar Physics:KIS、ドイツ)が像安定化システムの開発を担当しました。スペインのコンソーシアムは、アンダルシア天体物理学研究所(Instituto de Astrofísica de Andalucía:IAA)が主導し、国立航空宇宙研究所(Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial:INTA)、バレンシア大学(Universitat de València:UV)、マドリード工科大学(Universidad Politécnica de Madrid:UPM)、カナリア諸島天体物理学研究所(Instituto de Astrofísica de Canarias:IAC)で構成されています。また、フライト観測の実現には、NASAのWallops Flight Facility Balloon Program Office(WFF-BPO)およびスウェーデン宇宙公社(Swedish Space Corporation:SSC)から協力を得ています。

Sunrise-IIIは、マックス・プランク財団、NASAの「Heliophysics Low Cost Access to Space」プログラム(#80NSSC18K0934/#80NSSC24M0024)、JAXA/ISASの小規模計画および日本学術振興会の科学研究費(JP18H05234)から援助を受けています。スペインコンソーシアムは、MCIN/AEI (RTI2018-096886-B-C5/PID2021-125325OB-C5)およびIAA-CSICへの「Center of Excellence Severo Ochoa」(SEV-2017-0709、CEX2021-001131-S)から援助を受けています。