三鷹での日々の太陽観測状況はtwitter 国立天文台 太陽観測科学プロジェクト (@naoj_taiyo) でもお知らせしています。あわせてご覧ください。

更新情報 : 2025年4月の太陽活動を公開しました。(2025.5.27)

更新情報 : 日食観測隊のページを更新しました。を公開しました。(2025.2.26)

更新情報 : 2023年4月の皆既日食に関する論文を掲載しました。(2024.11.07)

更新情報: “黒点計数のための汎用黒点自動検出手法の開発” 記事を公開しました。 (2023.1.4)

最新画像

画像の向きは上が天の北、右が西です。画像をクリックすると、大きなサイズで表示します。

黒点望遠鏡 黒点自動検出

白色光 全面像 |

線画(自動スケッチ) |

黒点 (群) 情報黒点 (群) 情報の内容説明 (readme)今月の太陽:白色光 |

太陽フレア望遠鏡 連続光・G-Band・CaK線観測, 黒点検出

今月の太陽:連続光/G-Band/CaK線, 黒点検出 |

|||

連続光(Green) 全面像 |

G-Band 全面像 |

CaK線 全面像 |

連続光 黒点検出 |

黒点 (群) 情報 |

|||

太陽フレア望遠鏡 Hα線観測 (一日のトピックになる画像を掲載しています)

Hα線 全面像 |

Hα線±0.5Å 全面像 |

Hα線±0.8Å 全面像 |

Hα線 リアルタイム画像今月の太陽:Hα線 |

Hα線+3.5Å 全面像 |

Hα線±0.5Å 速度場像 |

Hα線±0.8Å 速度場像 |

太陽フレア望遠鏡 赤外線偏光観測

今月の太陽:赤外線偏光 |

|||

He 10830Å 全面像 |

He 10830Å 円偏光像 |

Si 10827Å 円偏光像 |

Fe 15648Å 円偏光像 |

2025年4月の太陽活動 バックナンバー

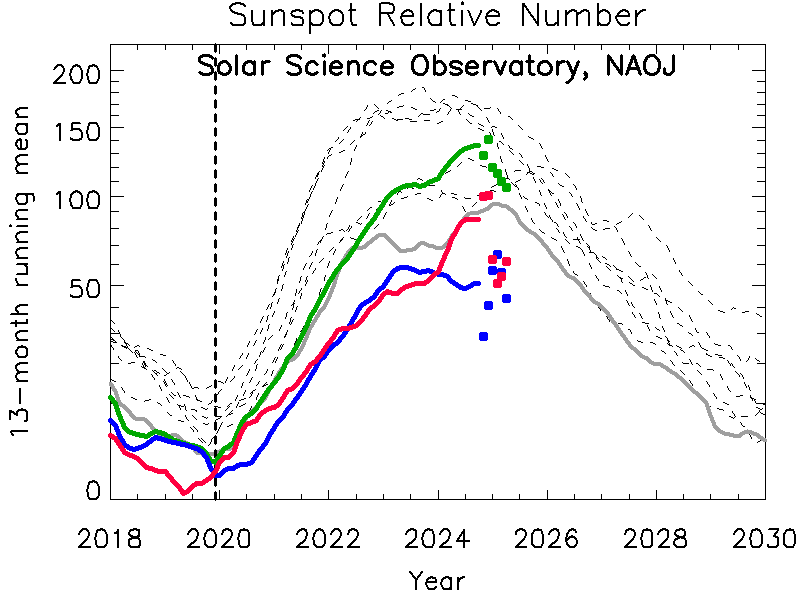

黒点相対数の変動。緑線・青線・赤線はそれぞれ2018年1月以降の太陽全体・北半球・南半球の13カ月移動平均の黒点相対数で、最近半年分は同じ色の点で示しています。黒点相対数が小さいときの変化を見やすくするため、グラフ縦軸の目盛りは小さい数を拡大して見せるような不等間隔になっています。現在の第25周期の黒点数を以前の値と比べられるよう、極小(2019年12月、縦の点線)をそろえて過去の各周期の相対数(太陽全体)もプロットしました。灰色の実線が第24周期、点線がそれ以前の周期を表します。 第25周期の活動度については、最初の3年ほど(2020年~2023年)は第24周期と似た推移をしていましたが、それ以降も順調に黒点相対数が上昇しています。

|

2025年4月は30日中20日観測することができました。晴れの日でも雲がかかる割合が増えてきましたが、上空の気流は安定してきたためシーイングは良好です。平均の黒点相対数は105.55(北半球43.95、南半球61.60)で、先月と比べて若干減少しました。最大だったのは5日の178(g=11,f=68)でした。今月新たに出現した活動領域はNOAA14049~14079の30群です。※NOAA:National Oceanic and Atmospheric Administration (米国海洋大気局。この機関によって太陽活動領域に番号がふられる。) |

トピックス バックナンバー

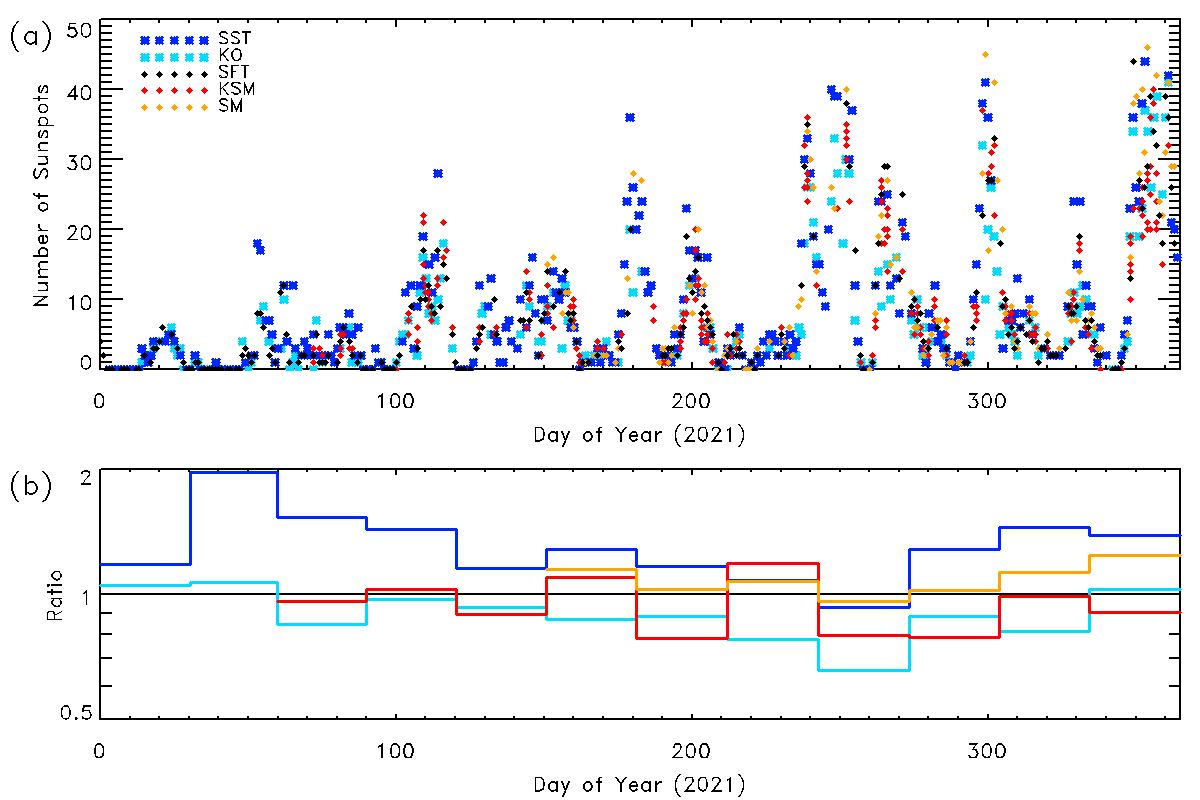

黒点計数のための汎用黒点自動検出手法の開発国立天文台 太陽観測科学プロジェクト黒点や黒点群の数は、太陽活動の指標の中で、太陽の直接観測で得られるものとしては最も長い蓄積があり、長期にわたる太陽活動変動を知る手がかりとなっています。ただ、そのもとになる黒点検出は、今でも人の手によるスケッチが基準となっています。このような主観が入るデータは現在の科学では扱いづらく、また先端的な観測装置により光球からコロナまで多面的にその姿がとらえられる現代の太陽観測を運用する中で、スケッチに労力を投入するのは現実的ではありません。今後は、白色光画像をもとに黒点を自動検出することで黒点計数を継続していくことになると考えられます。国立天文台では、旧来のスケッチに代わり、1998年以降CCDカメラで撮影した白色光画像をもとに自動黒点検出を行ってきました。しかし、誤検出や検出漏れも少なくなくありませんでした。そこで今回、スケッチ観測の置き換えが可能となるような、より高精度に黒点を検出でき、かつ装置や画質が異なるデータにも対応できる黒点検出手法の開発を行いました。また、画像1枚だけから黒点を検出すると、シーイングの影響で生じた偽黒点をとらえることがあるため、連続して撮影された複数画像から黒点を検出して信頼性を上げることも可能としていて、眼視によるスケッチ観測での利点である、シーイングによる見え方の変化をとらえて黒点を判別するという方法を、自動検出で再現しています。図1は、実際に太陽フレア望遠鏡で得られた太陽画像像上の黒点を検出した例で、赤が半暗部、緑が暗部を示しています。この手法により、2021年の太陽フレア望遠鏡・川口市立科学館・アマチュアの森田作弘さん (いずれも複数画像を連続して撮影) という三様のデータを実際に処理して得られた黒点数と、スケッチ観測であるロカルノSpecola Solare Ticinese (黒点相対数算出の基準観測所) 及び京都大学花山天文台の黒点数の比較を図2に示しました。画像からの黒点検出で眼視観測に匹敵する結果が得られていることがわかります。また、誤って黒点を検出していないか確認したところ、自動検出での誤検出は0ではないが眼視観測と同等の少なさであることが確認されました。フレア望遠鏡のデータからの黒点検出は私たちのウェブページで公開中であり、また本手法は汎用的に使えるので、科学館・アマチュアなどでもスケッチの代替としての黒点検出を行うことができ、長期にわたって観測を持続すれば黒点相対数算出に貢献することができます。この研究成果は、Hanaoka, Y. “Automated Sunspot Detection as an Alternative to Visual Observations”として、Solar Physics誌 (2022, 297, 158; doi:10.1007/s11207-022-02089-z) に掲載されました。

|

|||

2023年1月4日更新 | |||

までお願いします。

までお願いします。