ゼーマン効果とハンレ効果

スペクトル線とは?

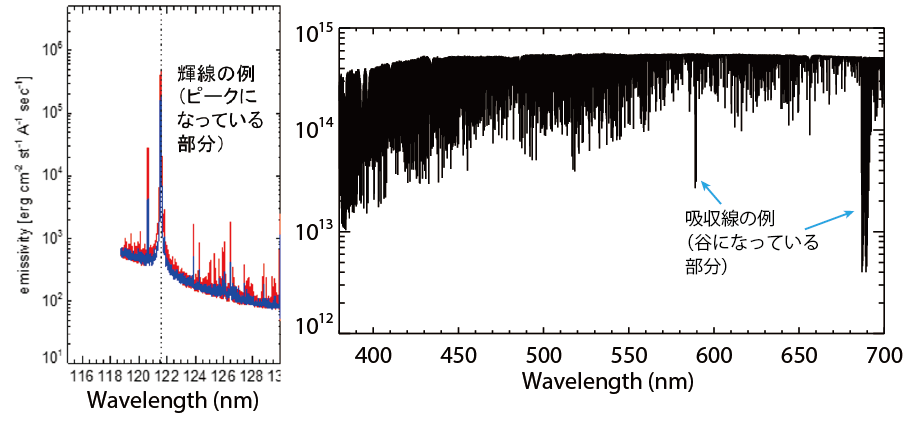

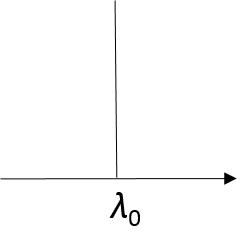

光を波長ごとに分けることを分光といいます。波長ごとに強度を配列した図をスペクトルといいます。図1は横軸に波長、縦軸に光の強度をとったスペクトルの例です。スペクトル上に「輝線」や「吸収線」と呼ばれる特定の波長だけ明るくなったり暗くなったりする構造が現れることがあります。これらを「スペクトル線」と呼びます。スペクトル線は、原子やイオンがその種類ごとに決まった波長の光を放出したり吸収したりするために生じます。

※スペクトル線について、詳しくは以下を参照ください。

「ひので」が解き明かす太陽の謎 なぜ宇宙で太陽を見るのか?偏光とは?

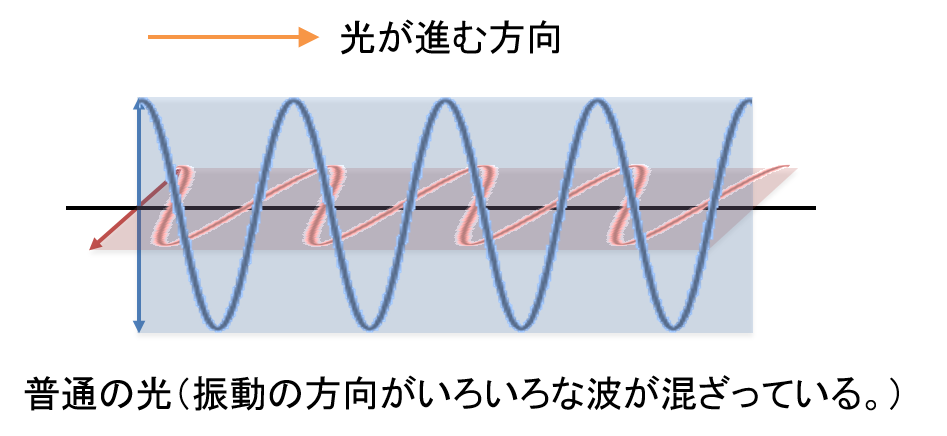

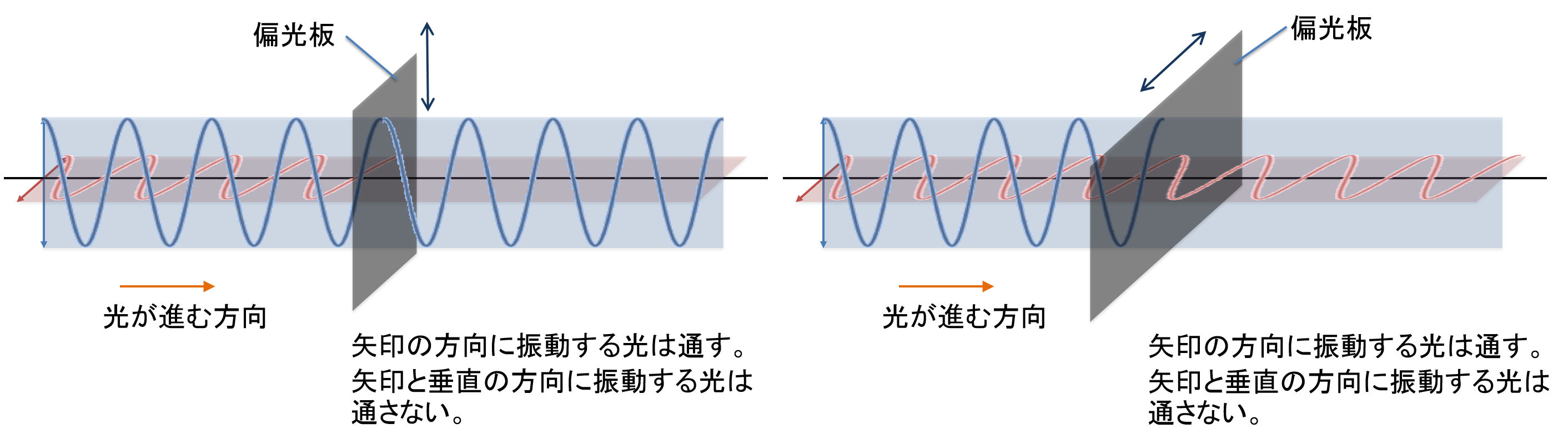

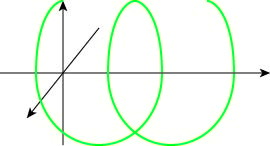

光は電場と磁場が振動する波です。普通の光は、電場の振動の方向がいろいろな波が混ざっています(図2)。偏光とは、振動の方向がそろった光のことです。偏光はどうやって測定するかというと、偏光した光に感度のある「偏光素子」を回転させることで測定できます。偏光素子の一つに3Dメガネなどに用いられる偏光板があります。偏光板は、ある方向に振動する偏光だけを通します(図3)。そのため、回転する偏光板を通して偏光した光を見ると明るくなったり暗くなったりします(動画1参照)。明るさの変化の大きさから偏光の度合い(偏光度)が分かり、どの向きに回したときに明るくなるかで偏光の向きが分かります。これが偏光測定の原理です。

■直線偏光と円偏光

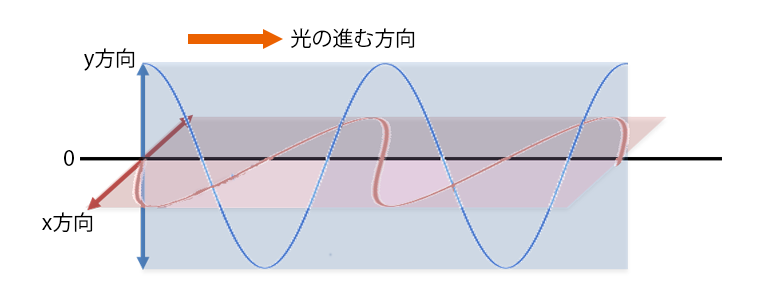

図3の偏光板を通った後の光のように、振動の方向が直線である偏光は、「直線偏光」といいます。図4のようにx方向に振動する直線偏光とy方向に振動する直線偏光があり、その2つの偏光の位相が四分の一波長だけずれている(※1)とき、その2つの偏光を合成すると、円を描きながら進む偏光となります。これを円偏光といいます(図5)。

(※1)位相が四分の一波長だけずれている

図4のように、片方の波の振れ幅が最大のとき、もう片方の波の振れ幅がゼロであるような関係にある状態をいいます。

ゼーマン効果とは?

<磁場がないとき>

原子は波長λ=λ0の輝線を放ちます。偏光はありません。(図6)

<磁場があるとき>

輝線は以下のように分裂および偏光します。これがゼーマン効果です。

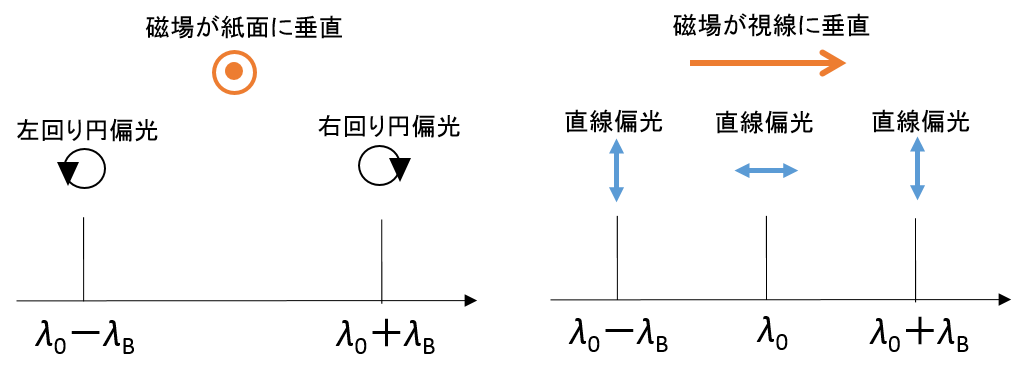

■視線と平行な磁場があるとき(図7左)

- 輝線はλ=λ0-λBとλ=λ0+λBの2本に分かれます。

- それぞれ、左回り、右回りの円偏光を持ちます。

- 輝線はλ=λ0-λB、λ0、λ=λ0+λBの3本に分かれます。

- 中央が磁場に平行、両側が垂直な直線偏光です。

ゼーマン効果により生じる偏光を測定すれば、偏光の向きから磁場の向きを、偏光の度合いから磁場の大きさを知ることができます。

■太陽の彩層では・・・

- 光球に比べて磁場が弱いので、輝線の分裂の幅が小さくなります。分裂の幅があまりにも小さいと、右回りと左回りの円偏光が打ち消しあってしまうため、偏光の検出が難しくなります。

- 加えて、彩層では高温で熱運動が激しいため、輝線の幅が広がります。そうすると、磁場により分裂した際に、図8のように分裂した線どうしが重なって、右回りと左回りの円偏光が打ち消しあってしまいます。

したがって、彩層上部では、ゼーマン効果によって生じる偏光のみで磁場を測定するのは困難です。

ハンレ効果とは?

ハンレ効果は、「原子」のように小さなミクロの世界でのみ起こり、原子より大きい私達の日常の世界では起こらない、ちょっと不思議な現象です。そうしたミクロの世界の現象のしくみを説明するには、通常、「量子力学」を用います。しかし、量子力学は大学レベルの物理学ですので、ここでは、量子力学には踏み込まずに説明します。

<磁場がないとき>

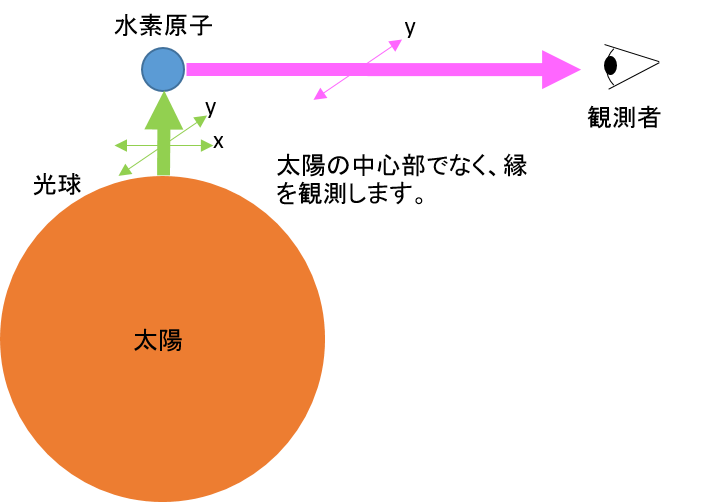

太陽の縁を観測し、太陽大気中の水素原子について考えます。水素原子は、下から来る光によって励起(※2)されます(図9)。水素原子を励起する光は偏光ではありませんので、x方向とy方向に振動する光の成分から成ると考えることができます。脱励起(※2)の際に放出される光は励起の際の光と同じくx方向とy方向に振動する光ですが、x方向に振動する光は観測者の方向には放出されないので、観測者に観測される光(図9のピンクの光)はy方向に振動する光、すなわち太陽の縁に平行な直線偏光です。このように一方向からの光により原子が励起され、観測される脱励起光が偏光する現象を、「散乱偏光」と言います。

(※2)励起と脱励起 原子や分子が外からエネルギーを与えられ、エネルギーの低い安定した状態からエネルギーの高い状態へ移ることを励起と言います。ここでは、水素原子が光のエネルギーにより励起します。励起した原子や分子は光のエネルギーを放出してもとのエネルギーの低い安定した状態に戻ります。これを脱励起と言います。

空を偏光板を通して見ながら偏光板を回すと、明るくなったり暗くなったります(動画2)。太陽からの光、すなわち一方向からの光により大気中の分子が励起され、観測される脱励起光が偏光しているのです。

<磁場があると・・・>

上で述べた散乱偏光(直線偏光)が変調を受けます。すなわち、直線偏光の向きが傾いたり、大きさが小さくなったりします。これがハンレ効果です。

ハンレ効果は、弱い磁場に感度があり、また、高温で熱運動が激しい彩層でも偏光が消えることはありません。

までお願いします。

までお願いします。